推拿手法的基本要求

作者:知能醫學 發布時間:2025-07-08 10:34:59推拿作為中醫外治法的重要組成部分,其手法操作的科學性與規范性直接關系到治療效果和患者安全。推拿手法看似簡單,實則蘊含著深厚的中醫理論支撐與嚴謹的技術要求,只有掌握其核心要領,才能實現"手到病除"的效果。《醫宗金鑒》提出的"一旦臨證,機觸于外,巧生于內,手隨心轉,法從手出"精準概括了推拿手法的精髓。持久性要求操作者保持手法連續性,如滾法需持續5-15分鐘才能達到松解粘連的效果,這需要施術者具備良好的體能儲備與肌肉耐力。力量控制上要遵循"輕而不浮,重而不滯"原則,如腰部按壓需達到30-50kg力度才能有效刺激深層組織,但必須避開脊柱棘突等危險區域。均勻性體現在節奏與力度上,如一指禪推法要求每分鐘120-160次的穩定頻率。柔和并非軟弱無力,而是如"棉里裹鐵"般的力量滲透,臨床研究表明,恰當的柔和手法可使皮膚溫度升高2-3℃,顯著改善局部血液循環。

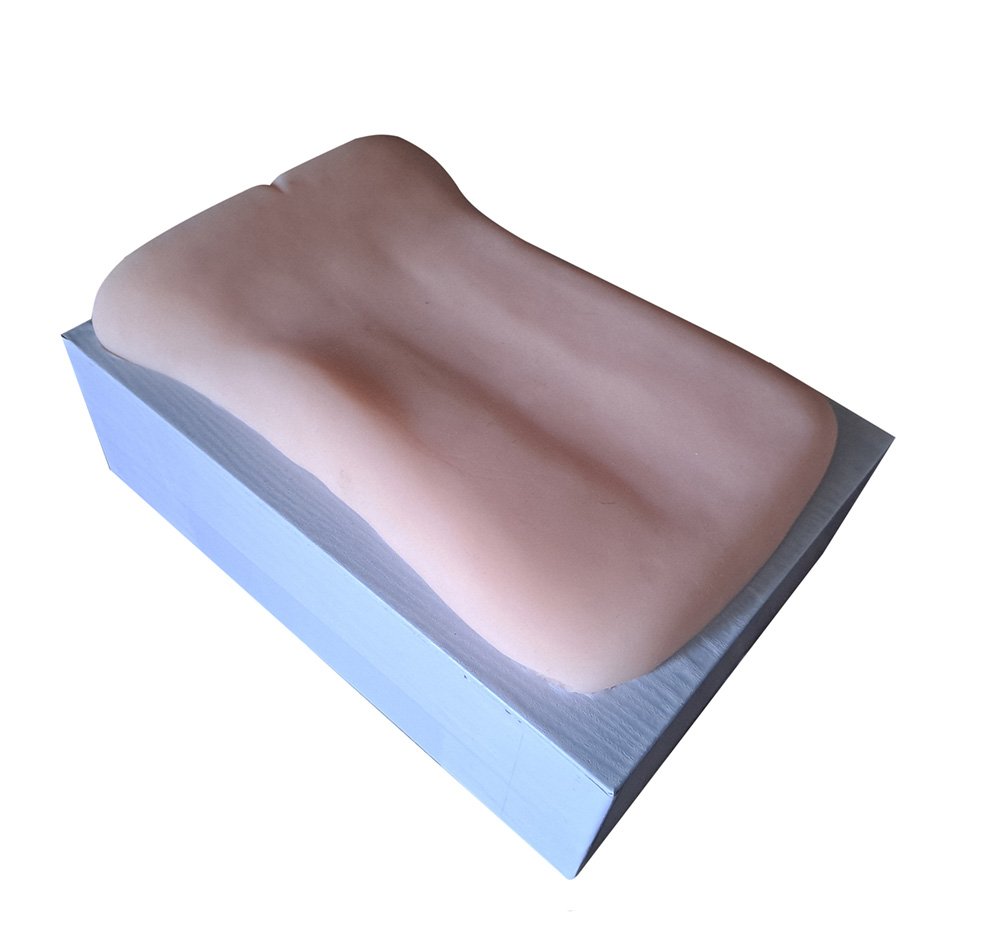

專業推拿師必須熟記全身206塊骨骼、600余塊肌肉的立體解剖位置。以常見的頸椎病治療為例,手法需精確區分斜方肌、頭夾肌、頸夾肌的不同走向,在橫突、棘突等骨性標志引導下操作。經絡系統方面,特別要掌握十二經脈在體表的361個穴位定位,如足太陽膀胱經在背部的兩條側線,推拿時沿經絡走向施行手法可增強療效。現代肌筋膜鏈理論也證實,沿肌筋膜張力線方向的手法操作能更有效釋放組織應力。專業推拿強調"皮、肉、筋、骨"四層次遞進式操作。初始階段采用摩法、揉法等淺層手法使皮膚溫度升高、毛細血管擴張;繼而運用拿法、捏法等作用于肌肉層,促使肌纖維松弛;深層手法如點法、撥法則針對筋膜與韌帶,需配合患者呼吸節奏緩慢滲透;最終脊柱調整類手法如扳法,必須嚴格掌握"彈性限制位"理論,在關節活動末端小幅度發力。研究顯示,分層施力可使組織機械感受器的激活效率提升40%以上。

優秀的手法操作絕非固定程式,而需建立"評估-治療-再評估"的閉環系統。觸診時要辨別肌張力增高屬于痙攣狀態還是攣縮狀態,前者適用輕柔的推法、揉法,后者則需要結合彈撥手法。對纖維化粘連組織可采用垂直于纖維走向的刮法,而水腫部位則適用向心性推擠手法。臨床數據表明,這種個性化調整可使有效率從68%提升至92%。完整的推拿療程包含準備、主體、結束三階段。準備階段10-15分鐘的按揉、摩推等手法能使組織順應性提高30%;主體階段針對病癥選擇6-8種手法組合,如腰椎間盤突出癥常用滾法、按壓法、斜扳法序列;結束階段用輕快的叩擊、抖法幫助組織復位。特別要注意的是,每種手法必須完成足夠的操作量,如滾法需達到300-400次才能產生顯著的鎮痛效果。

推拿操作必須建立雙重安全機制:體位擺放要符合生物力學,如頸部操作時保持頭頸15°前屈;發力時要利用身體重心轉移而非單純手臂力量,可減少施術者50%的能量消耗。絕對禁忌證包括惡性腫瘤部位、急性化膿性炎癥、嚴重骨質疏松(骨密度T值<-2.5)等;相對禁忌時需調整手法參數,如孕婦腰骶部操作力度需減至常規的1/3。前沿研究正在推動推拿手法向標準化發展。壓力傳感器顯示,優質的一指禪推法應保持0.3-0.5kg/cm2的界面壓力;紅外熱像儀證實有效手法可使治療區與對照區溫差達1.5℃以上;肌電圖監測能確保手法不會誘發異常肌肉放電。這些技術使傳統經驗轉化為可量化的參數體系。

高級推拿手法追求"形神俱調"的效果。操作時要通過語言交流了解患者疼痛閾值,手法力度控制在VAS評分4-6分(10分制)為宜。配合呼吸調節能增強療效,如胸椎扳法在呼氣末施行成功率提高25%。心理暗示的恰當運用可使內啡肽分泌量增加15-20%,顯著提升鎮痛效果。推拿手法的發展正經歷從經驗醫學向循證醫學的轉變。當代從業者既要繼承"手摸心會"的傳統精髓,又要掌握現代解剖學、生物力學知識,通過50-100小時的規范化手法訓練,才能培養出精確的"手下感覺"。未來隨著人工智能輔助評估系統的應用,推拿手法將實現更精準的個性化治療,但永遠不變的核心,仍是操作者手指與患者身體之間那份精準而溫暖的對話。

?