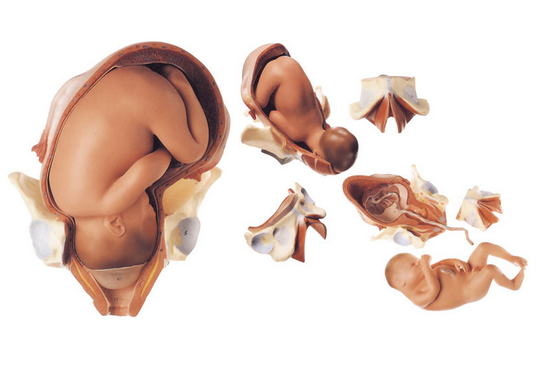

詳細介紹什么是分娩機轉

分娩機轉是胎兒在通過產道時為適應骨盆各平面形態及徑線變化而進行的一系列被動轉動,是自然分娩過程中的關鍵環節。這一生理機制由胎兒先露部在產力推動下完成,涉及銜接、下降、俯屈、內旋轉、仰伸、復位及外旋轉等多個連貫動作。理解分娩機轉的機制對產科臨床實踐具有重要指導意義,既能幫助醫護人員準確評估產程進展,也能為異常分娩的識別和處理提供理論基礎。從銜接開始,胎頭雙頂徑進入骨盆入口平面,通常以枕橫位或枕斜位入盆。這一過程中,骨盆入口的橫徑大于前后徑,胎頭多選擇橫徑入盆以利用最大空間。隨著宮縮加強,胎頭沿骨盆軸下降,遇到中骨盆阻力時發生俯屈動作——胎頭從枕額徑(約11.3cm)轉變為更小的枕下前囟徑(約9.5cm),這顯著減小了通過產道的徑線。臨床觀察發現,初產婦銜接多發生在預產期前2周,而經產婦往往在臨產后才完成,這種差異與盆底組織張力有關。

當胎頭抵達骨盆底部,內旋轉這一關鍵動作開始。由于中骨盆及出口前后徑大于橫徑,枕部需向前旋轉45°或90°至恥骨聯合下方。這一過程受肛提肌收縮影響,其肌纖維呈"漏斗形"排列,引導胎頭旋轉。研究顯示,約70%胎兒以枕前位完成旋轉,這是最有利于分娩的胎方位。若旋轉受阻可能導致持續性枕橫位或枕后位,此時需手法矯正或器械助產。仰伸階段發生在胎頭抵達陰道外口時,枕骨抵住恥骨聯合下方成為支點,胎頭逐漸伸展使額、鼻、口、頦相繼娩出。這個"頭頸關節"運動類似杠桿原理,需宮縮力、腹肌收縮力與盆底阻力精確配合。值得注意的是,過早用力可能造成會陰撕裂,因此醫護人員常指導產婦在宮口開全后配合宮縮節奏用力。

胎頭娩出后的復位動作使胎頭與胎肩恢復正常關系,隨后外旋轉使胎兒雙肩徑與骨盆出口前后徑一致。前肩在恥骨聯合下先娩出,后肩隨后滑過會陰,此時助產士常協助控制娩出速度以避免產道損傷。整個機轉過程中,骨盆形態起決定性作用——女性骨盆的恥骨弓角度約90°,坐骨結節間徑約8-9cm,這些結構特征為胎兒旋轉提供了空間基礎。異常分娩機轉常與骨盆因素相關。扁平骨盆可能阻礙胎頭銜接,漏斗型骨盆易導致中骨盆梗阻,而類人猿型骨盆的狹窄出口會增加肩難產風險。臨床通過測量對角徑、坐骨棘間徑等指標評估骨盆狀況。胎位異常如持續性枕后位可使產程延長4小時以上,此時需考慮手轉胎頭或產鉗助產。多普勒超聲監測顯示,正常機轉時胎頭下降速度初產婦約1cm/h,經產婦可達2cm/h,偏離該進度可能預示機轉障礙。

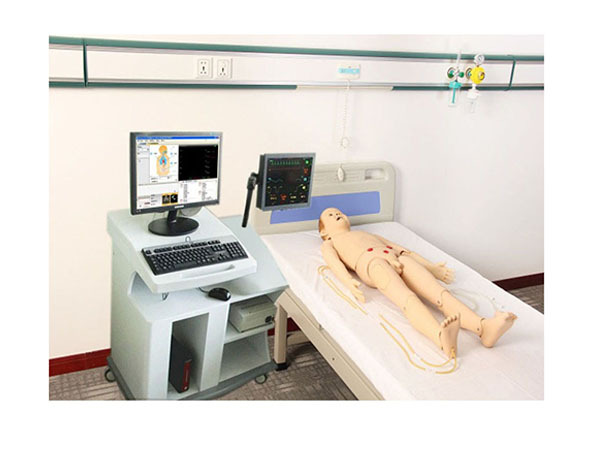

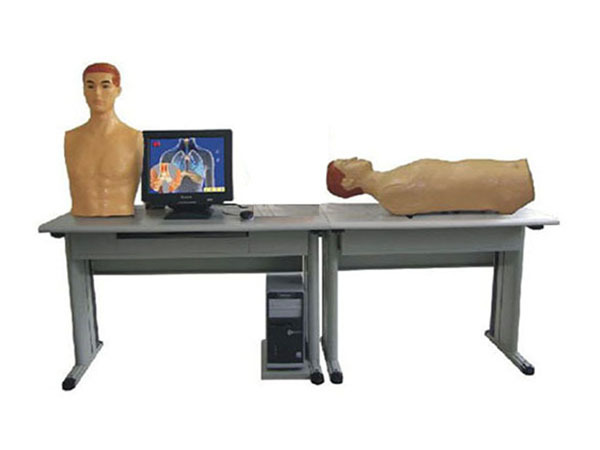

現代產科對分娩機轉的認識已從單純形態學發展到生物力學層面。計算機模擬研究表明,胎頭在產道內承受的壓力可達50-100mmHg,而子宮收縮力約60-80mmHg。這種力學環境促使胎顱骨重疊塑形,囟門和顱縫的彈性使胎頭徑線可縮短約0.5cm。值得關注的是,近年提出的"分娩機轉三維模型"強調這是一個立體空間過程,除了前后、左右運動,還包括骨盆軸向的螺旋式下降。分娩機轉的臨床管理需貫穿整個產程。第一產程潛伏期重點觀察胎頭下降程度,活躍期關注旋轉進度。第二產程通過觀察會陰膨隆程度判斷胎頭位置,當可見直徑4-5cm胎頭著冠時,提示即將完成仰伸。胎心監護曲線可反映機轉狀態,變異減速可能提示臍帶受壓,晚期減速需警惕胎兒缺氧。研究數據表明,規范實施自由體位分娩可使枕后位發生率降低30%,這得益于重力作用和骨盆徑線的動態調整。從進化視角看,人類分娩機轉的復雜性源于直立行走帶來的骨盆改造與腦容量增大的矛盾。與其他靈長類相比,人類新生兒腦容量已達成人60%,而產道卻因雙足行走變得迂曲。這種"產科困境"使分娩機轉成為保障母嬰安全的重要適應機制。文化人類學研究顯示,不同民族的接生傳統中都包含輔助胎兒旋轉的手法,如中國傳統助產術中的"按腹轉胎"技巧。

隨著醫學發展,對分娩機轉的干預更加精準。超聲導航下的胎頭位置實時監測、電磁追蹤技術的應用,使醫護人員能更直觀評估機轉過程。但值得注意的是,WHO指南仍強調應尊重自然分娩節律,避免不必要的干預。統計顯示,在無指征情況下實施人工破膜或縮宮素催產,可能打亂胎兒自主旋轉節奏,使剖宮產風險增加1.8倍。未來研究或將聚焦分娩機轉的分子機制。初步發現表明,胎兒腎上腺分泌的脫氫表雄酮可能通過改變母體骨盆韌帶彈性來影響機轉效率。基因測序技術也識別出與盆骨形態相關的COL2A1等基因多態性。這些進展將為個性化分娩方案的制定提供新思路,但核心原則仍是理解并順應這一生命傳承的自然智慧。