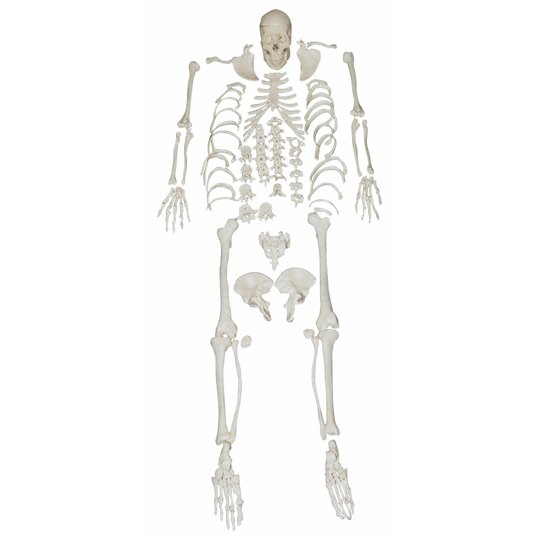

人體骨骼系統介紹

作者:知能醫學 發布時間:2025-07-11 14:42:36人體骨骼系統是支撐生命活動的精密架構,由206塊形狀各異的骨頭通過關節、韌帶和肌肉協同構成。這些骨骼不僅賦予人體基本形態,更在運動、保護內臟、造血及礦物質儲存等方面發揮著不可替代的作用。從顱骨到趾骨,每一塊骨骼都承載著獨特的生物學使命,共同編織成這部動態的生理史詩。

成人骨骼可分為中軸骨與附肢骨兩大體系。中軸骨包括由22塊骨頭巧妙拼接而成的顱骨,這些骨片通過鋸齒狀骨縫緊密咬合,形成保護大腦的天然盔甲。其中顳骨內藏的聽小骨鏈(錘骨、砧骨、鐙骨)構成人體最精密的力學傳導系統,將空氣振動轉化為神經信號。沿脊柱而下,26塊椎骨組成的彈性支柱呈現出完美的生理彎曲:頸椎前凸、胸椎后凸、腰椎前凸和骶椎后凸,這種S型結構使脊柱能承受相當于體重五倍的壓力。胸腔的骨性籠狀結構由12對肋骨與胸骨構成,真肋通過肋軟骨直接連接胸骨,假肋則通過肋弓間接相連,浮肋末端游離的設計為肝臟等器官預留了擴張空間。骨盆作為中軸骨與下肢骨的樞紐,其性別差異顯著:女性骨盆橫徑更寬、恥骨角達90-100度,這種進化適應為分娩提供了生物學基礎。附肢骨包含上肢帶骨(鎖骨、肩胛骨)和自由上肢骨。肱骨近端的半球形肱骨頭與肩胛骨關節盂構成活動度最大的球窩關節,而遠端滑車狀結構與尺骨鷹嘴窩形成鉸鏈式肘關節。腕部八塊腕骨的精妙排列使人類能完成鋼琴演奏到外科手術等精細動作。下肢骨的股骨是人體最長的承重骨,其頸干角約125度,將體重有效傳遞至下肢;足部26塊骨頭構成的拱形結構,兼具彈性與穩定性,在步態周期中起到緩沖與推進作用。

在顯微鏡下,骨組織展現驚人的工程學設計。密質骨由數百個哈弗系統(骨單位)組成,每個中央管內含血管神經,周圍呈同心圓排列的骨板層間鑲嵌著骨細胞。這些細胞通過細長的突起在骨小管內互通信息,形成龐大的細胞通訊網絡。松質骨則由相互連接的骨小梁構成,其排列方向與應力線一致,這種輕量化設計使骨骼在保持強度的同時最大限度減輕重量。骨骼表面覆蓋著富含成骨細胞的骨膜,其內層的破骨細胞持續進行骨吸收,與成骨細胞的骨形成構成動態平衡。這種骨重建過程使成年人每年更新約10%的骨量,而兒童時期這個比例可達100%。骨基質中沉積的羥基磷灰石晶體賦予骨骼剛性,膠原纖維則提供韌性,兩者的完美結合使骨骼抗壓強度堪比鋼筋混凝土。

運動功能通過骨杠桿系統實現:當肱二頭肌收縮時,橈骨作為杠桿臂,肘關節成為支點,完成屈肘動作。這種生物力學原理在人體存在三類杠桿,其中以踝關節為支點的提踵動作屬于最省力的第一類杠桿。造血功能主要集中在椎骨、髂骨等紅骨髓分布區,這里每秒鐘產生200萬個紅細胞,其數量受促紅細胞生成素精確調控。鈣磷代謝是骨骼的內分泌功能體現。當血鈣降低時,甲狀旁腺素激活破骨細胞釋放骨鈣,同時促進腎臟重吸收鈣離子;降鈣素則通過抑制破骨細胞來降低血鈣。這種雙重調節使血鈣濃度波動不超過3%。骨骼還是人體最大的礦物質庫,儲存著體內99%的鈣、85%的磷和50%的鎂。

胚胎時期,軟骨內成骨和膜內成骨兩種方式共同構建骨骼雛形。顱頂骨通過膜內成骨直接由間充質分化而來,而四肢骨則經歷軟骨雛形-初級骨化中心-次級骨化中心的漫長轉化。青春期長骨兩端的骺板軟骨持續增殖,使股骨每天增長約0.2毫米。當性激素水平達到峰值,骺板逐漸骨化閉合,標志身高增長的終止。老年期骨量流失呈現性別差異:女性絕經后雌激素銳減導致每年2-3%的骨量丟失,男性則約0.5-1%。這種差異使得骨質疏松性骨折在70歲以上女性中發生率高達40%。值得關注的是,航天員在失重環境下每月流失1-2%的骨量,這促使科學家研發振動平臺等對抗措施。

頸椎寰樞關節的旋轉功能占頸部總旋轉度的50%,此區域損傷可能導致高位截癱。股骨頸骨折根據部位分為頭下型、經頸型和基底型,其中頭下型因破壞血供易導致股骨頭壞死。橈骨遠端Colles骨折呈現典型的"餐叉樣"畸形,而跟骨骨折則可能使B?hler角(正常20-40度)減小。現代影像學揭示了許多解剖變異:約15%人群存在副舟骨,2%有腰椎骶化。這些變異大多無癥狀,但在法醫學鑒定和運動損傷診斷中具有特殊意義。3D打印技術現已能復制患者特異性骨骼模型,為復雜骨折手術提供精準預演平臺。從生物學角度看,人類骨骼是四億年脊椎動物進化的結晶。直立行走使我們的枕骨大孔移至顱底中央,腰椎椎體增厚以承受垂直負荷,足弓形成適應雙足行走。未來骨組織工程的發展或可實現個性化骨骼再生,但這永遠無法完全替代自然進化鍛造的精密構造。理解骨骼解剖不僅是醫學的基礎,更是對人類生命形式最本質的認知。