蛀牙是怎么形成的

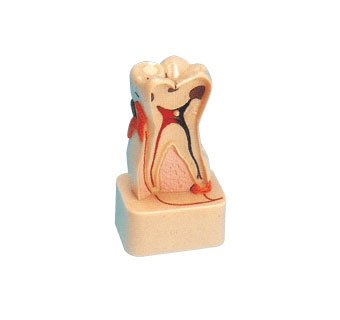

作者:知能醫學 發布時間:2025-10-10 14:03:23蛀牙醫學上稱為齲齒,是一種常見的口腔疾病,幾乎每個人都可能在一生中經歷。它的形成并非一蹴而就,而是多種因素長期作用的結果。從細菌的繁殖到牙齒結構的破壞,蛀牙的背后隱藏著一系列復雜的生物學和化學過程。了解蛀牙的成因,不僅有助于預防,還能幫助我們更好地保護牙齒健康。蛀牙的形成首先與口腔中的細菌密切相關。我們的口腔是一個復雜的微生態系統,其中棲息著數百種細菌。這些細菌中,有些是有益的,有些則可能對牙齒造成危害。其中,變形鏈球菌(Streptococcus mutans)和乳酸桿菌(Lactobacillus)是導致蛀牙的主要“元兇”。它們以食物殘渣中的糖分為食,通過代謝產生酸性物質。這些酸性物質會逐漸侵蝕牙齒表面的釉質,使其脫礦化,最終形成蛀洞。

食物的選擇對蛀牙的形成起著關鍵作用。尤其是高糖食物,如糖果、蛋糕、碳酸飲料等,為口腔中的有害細菌提供了豐富的“營養”。細菌分解這些糖分時,會產生大量的酸,進一步加速牙齒的脫礦化過程。此外,粘性食物(如軟糖、餅干)更容易附著在牙齒表面,難以通過唾液或簡單的漱口清除,從而延長了細菌產酸的時間,增加了蛀牙的風險。唾液在保護牙齒方面扮演著重要角色。它不僅能夠沖刷食物殘渣,減少細菌的滋生,還含有多種礦物質(如鈣和磷酸鹽),可以幫助修復早期脫礦的牙釉質,這一過程稱為“再礦化”。然而,當唾液的分泌量減少(如因藥物副作用、疾病或脫水)或其成分發生變化時,這種保護作用會減弱,牙齒更容易受到酸的侵蝕。這也是為什么口干癥狀的人更容易出現蛀牙的原因之一。

牙齒的結構和排列也會影響蛀牙的發生。例如,牙齒表面的溝壑和縫隙是細菌和食物殘渣容易堆積的地方,如果清潔不到位,這些區域很容易成為蛀牙的“重災區”。此外,牙齒排列不整齊可能導致清潔困難,進一步增加蛀牙的風險。兒童和青少年由于牙釉質尚未完全成熟,抗酸能力較弱,因此更容易患蛀牙。時間因素在蛀牙的形成中也不容忽視。細菌產酸的過程是持續性的,如果牙齒長時間暴露在酸性環境中,脫礦化就會逐漸加重。例如,頻繁進食或長時間含糖(如含糖飲料或糖果)會延長牙齒接觸酸的時間,加速蛀牙的進展。這也是為什么牙醫建議限制零食次數,并在進食后及時清潔口腔的原因。

除了上述主要因素,其他一些生活習慣和健康狀況也可能間接導致蛀牙。例如,不良的口腔衛生習慣(如不刷牙或刷牙不徹底)會允許細菌和牙菌斑大量堆積;吸煙或飲酒可能改變口腔環境,增加蛀牙風險;某些疾病(如胃食管反流病)會導致胃酸反流至口腔,直接腐蝕牙齒;甚至遺傳因素也可能影響一個人對蛀牙的易感性。蛀牙的形成通常是一個漸進的過程。最初,牙齒表面可能出現白堊色的斑點,這是釉質脫礦的早期表現。此時,如果及時干預(如加強清潔或使用含氟產品),脫礦過程還可能逆轉。但隨著脫礦的加劇,牙齒表面會出現明顯的齲洞,并可能伴隨敏感或疼痛。如果不及時治療,齲洞會進一步擴大,甚至波及牙髓,導致更嚴重的感染和疼痛。值得一提的是,蛀牙并非現代社會的“專利”。考古研究發現,遠古人類的牙齒化石中也存在齲齒的痕跡,但隨著精制糖和加工食品的普及,蛀牙的發病率顯著上升。在當今社會,盡管口腔健康意識普遍提高,但高糖飲食文化和快節奏生活方式仍然使蛀牙成為全球性的健康問題。

預防蛀牙需要多管齊下。首先,保持良好的口腔衛生習慣至關重要,包括每天至少刷牙兩次(尤其是睡前)、使用牙線清潔牙縫、定期使用含氟漱口水等。其次,合理控制飲食,減少高糖食物的攝入頻率,避免長時間含糖。此外,定期進行口腔檢查(建議每半年一次)可以幫助早期發現和處理問題。對于高風險人群(如兒童、孕婦、口干患者等),可能需要額外的防護措施,如專業涂氟或窩溝封閉。隨著科技的發展,蛀牙的預防和治療手段也在不斷進步。例如,新型的抗菌材料(如含納米銀的牙膏)可以幫助抑制有害細菌的生長;再礦化技術(如CPP-ACP)能夠更有效地修復早期蛀牙;甚至基因檢測也開始被用于評估個體的蛀牙風險。這些創新為口腔健康管理提供了更多可能性。蛀牙雖然常見,但絕非不可避免。通過了解其形成機制,我們可以更有針對性地采取預防措施,保護牙齒健康。畢竟,一口健康的牙齒不僅關乎美觀和功能,更是整體健康的重要標志。從今天開始,關注口腔健康,遠離蛀牙困擾,讓燦爛的笑容常伴左右。